![]()

第79話

多くの文人や商人に慕われた破戒僧

生まれは応永元年(明徳5年・1394)、幼名は千菊丸。後小松天皇の落胤と伝えられるが、一休は生涯、自分の出生については何も語らず自慢もしていない。

6歳で出家、17歳のとき、貧困の中でも本物の禅を説いた謙翁宗為(けんおうそうい)に弟子入りし、宗純と名乗った。20歳の時、一休は謙翁から、「自分の得たものはすべてお前に注ぎ尽くした、しかし自分は師の無因宗因(むいんそういん)から印可状を与えられていないので、お前に印可状を与えることはできない」といわれた。その謙翁は一休が21歳のとき亡くなり、一休は悲しみのあまり瀬田川に入水自殺をしようとする。しかし、身辺を案じる母からの使いに思いを止められる。

22歳になって師を亡くした傷心からようやく立ち直り、近江堅田の華叟宗曇(かそうそうどん)を新たな師と仰ぐ。

27歳、琵琶湖畔で座禅していたとき、暁に鴉(からす)の一声を聞いて天地が一体となる感覚を得、悟りを開く。華叟は一休が35歳のとき病没するが、その後も一休はあらゆる階層の人々に仏教の教えを説くために、一か所にとどまらず、一蓑一笠(いっさいいちりゅう)の姿で近畿一円を説法して回った。

74歳、応仁・文明の乱がおこり、都は荒れはてる。一休は難を避け、現在の京都府京田辺市薪里ノ内にある酬恩庵(しゅうおんあん)を本拠地とし、大和、和泉の各地を巡る。

77歳、住吉大社で盲目の美女「森女(しんじょ)」に出会う。

78歳、住吉にて森女と再会し同棲をはじめる。禅僧は清僧というイメージを根底から崩した型破りで、しかも人間味のある人物だったようだ。

81歳のとき、後土御門天皇から大徳寺(京都)の住持に任ぜられ、やむをえず就任するが、入寺したその日のうちに退去した。文明13年(1481)、マラリアにかかり亡くなる。臨終のことばは「死にとうない」であった。享年88歳。

フィールドノート

トンチの一休さん

「あわてない、あわてない。一休み、一休み」のセリフが心地よいリズムと共に耳の底に残っているあのテレビアニメ。この名セリフは「有漏路(うろじ)より 無漏路(むろじ)へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」という一休自身が残した言葉から来ているという。人の一生は有漏路(煩悩の世)から無漏路(悟り)に向かうのだから、慌てるなということなのか。死は必ずやってくる、慌てなくともいつかは死ぬ。その前に、一休みせよということか。

さて、一休がまだ小坊主だったころ、和尚さんのお供をしてある屋敷に招かれた。ところが、屋敷の前の堀川に橋があり、橋の手前に「このはしわたるな」と書いた立札があった。和尚さんは、橋を渡ることができずに困っていると、一休さんは平気な顔で橋をスタスタと渡ってお屋敷に入って行ったという。はて!、どうして橋を渡ることができたか。一休さん曰く「はし(端)を渡ってはいけないのなら、『真ん中』を渡ればいい」。トンチの一休さんの有名な話の一つである。

このように、「一休さん」といえば、トンチで大人を負かす小賢しい小坊主のイメージが定着しているが、実際には詩文に長じ、書画も巧みで、一方酒を呑み、遊里に出入りし、女性を愛した。が、はて、さて、取材を通してみえてくる一休さんはどのような人だったのか。

秘密の隠れ家「尸陀寺(しだじ)」跡

嘉吉2年(1442)、一休49歳。初めて譲羽(ゆずりは)山の出灰(いずりは)(現在の高槻市)に入り、民家を借りて住む。後に尸陀寺を創立。寺跡は高槻市出灰の譲羽山の麓にある。ここで一休は、「入山したときは、夜ともなれば、身の毛もよだつ思いのするところであった」と書き残している。深山幽谷ともいえる出灰での生活は窮乏を極めたと思われるが、水上勉の『一休』によれば、ここはかつて宮中の所領で、山の民は宮中護衛をつとめ、御所の白壁にこの地で産出した石灰岩を使用したとある。一休もこのことを承知していたようだ。だからこそ、このような山奥に庵を結んだのだろう。里人も一休が後小松天皇の子であることを承知していて快く受け入れ、なにくれとなく身の回りの世話をしていたのではないか、とも記している。

54歳〔文安4年(1447)〕のとき、大徳寺の僧が獄に繋がれるという事件があり、一門の者は深刻に悩んだ。一休も心労がつのり、再び尸陀寺にこもって餓死しようとした。このことが後花園天皇の耳に入り、勅書をもって「和尚が餓死するなら、仏王と王法ともに滅することになる。この私を見捨てて国を見放すのか」と制止。一休は、その勅命に従って帰京した。後花園天皇の即位は、後小松天皇が一休のアドバイスを得て決まったといういきさつがあるだけに、天皇も一休の動静を気にかけていたと思われる。

戦火を嫌い都を離れ酬恩庵へ移る

一休の後世に残る活動は、その晩年に集中している。当時は50歳にもなると隠居している頃だが、一休の人生は一波乱も二波乱も回り舞台のように激しく変転する。50歳で譲羽山を出てから77歳までは動乱の中を歩む。

応仁・文明の乱で京の町は戦火で焼き払らわれ、大徳寺も多くの堂宇を失う。都は荒れに荒れ、人々は塗炭の苦しみを味わう。一休(1467年・74歳)も難を逃れ、都から南にある薪村の酬恩庵に逃げ込んだ。

そこは「薪の一休寺」ともよばれ、晩年をここで過ごし、ここで亡くなった。薪の名は、平安時代、石清水八幡宮に庭燎(にわび)(篝火)のための薪を供給する場であったことから付いた。

村人は一休が来たことを大喜びし、諸国から一休を慕う人が薪村にきた。都は皇族、貴族、幕府の混乱で人々の生活は困窮を極めるが、そんな中で新しい文化が起っていた。茶の湯である。一休を慕って、連歌師の飯尾宗祇、柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)、俳諧の山崎宗鑑、茶の湯の村田珠光、観世の音阿弥、金春の禅竹、絵の曾我蛇足、兵部墨渓が集まり、薪村はあたかも「文化サロン」の体をなした。音阿弥も禅竹も一休を慕ってしばしば薪の酬恩庵をたずねている。酬恩庵の門前に「金春の芝」といわれる場所があるが、禅竹が一休ひとりのために能を演じたといわれる場所である。

文明元年(1469)になると、薪村にも兵火が及ぶようになったので難を避け、大和・和泉の諸地を巡った後、住吉に足を向けた。

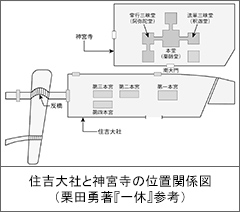

住吉大社での一休

住吉大社に一休が長期滞在したのには、一休自身の南朝びいきがあったと思わせる。それに、住吉大社は明治の廃仏毀釈まで神仏融合で、神官(宮司)の津守氏は「住吉寺」の住職もかねており、「大徳寺」の住持にもなっていたとの説もある。

これらのことをふまえて、一休が住吉を訪れたときの話。

そのとき、一人の老僧も参籠していた。その老僧が一休に歌を詠むかと尋ねた。そこで、一休は「来てみればここも火宅の宿ならめ 何住よしと人のいふらん」(「住み良い」というから、私はわざわざ来てみたのですが、どうやらここも火宅(危険な場所/煩悩の苦界)のようだ。どうして人々は住吉(住よし/澄よし)などというのでしょうか)と皮肉をこめて詠んだ。それを聴いた老僧はうち笑いながら、「来てみればこちらも火宅の宿なれと 心ととめて住めばすみよし」(おっしゃる通りにここも火宅の宿にはちがいないのですが、あなたが自分の心をしかとお持ちながら住むのならば、きっと住みよくなり、その気持ちも澄みわたり安心を得るはずです)と返した。

この返歌に感じ入った一休は、これぞ住吉神の託宣と思い定め、この住吉に庵を結んだという。

森女との出会い

一休77歳〔文明2年(1470)11月〕のとき、住吉大社内にあった神宮寺の薬師堂で琵琶を弾く盲目の美女、森女に出会い、心を引かれた。そして半年後に住吉を訪れたとき、森女に再会する。この頃には、一休は森女が南朝方の高貴な人の娘であることを知っていたのではないかという説もある。一方、森女も一休の素性を伝え聞き慕っていたともいわれている。

このほか森女に関しては、住吉大社は古来芸能が盛んで、「住吉の森」といわれたことから、住吉大社に仕える巫女、あるいは神官(津守氏)の娘ではなかったかとの見方がある。

いずれにせよ、一休にとって森女はかけがえのない人となり、住吉の一隅で愛の巣を営む。その年の差は約40歳だったというから驚く。

住吉で大徳寺の再建を図る

ところが、一休81歳のとき、後土御門天皇の勅命により大徳寺の住持となった。南朝の後醍醐天皇の後援を受けていた大徳寺は、南北朝の乱の終焉後は、都では浮いた存在となっていた。なぜ、一休に大徳寺復興の大役が回ってきたのかの疑問が浮かぶが、それは、一休が後小松天皇の落胤であり、母は南朝の公家の娘であったということから、お鉢が回ってきたのではないだろうかともいわれる。

しかし、住職になったが大徳寺に入寺したのはたった1日だけで、座の温まる間もなく大坂に向けて旅立ったという。

住吉大社の小出英詞権禰宜は、「応仁の乱で焼失した大徳寺ですが、一休さんは大徳寺のお寺の大切なものを持ってこの住吉に大徳寺ごと疎開してきていたのです」と驚くべき言葉を発された。

大徳寺が一休と一緒に住吉大社に避難して来ていたなどとは、想像もしていなかった。

このことについて、一休の研究者矢内一磨氏は『フォーラム堺学』の「堺と一休派」で、「住吉大社と大徳寺には深い関係があるが、応仁文明の乱で大徳寺が焼けてしまったため、住吉大社の境内に大徳寺を一時避難させた。一時避難とは住吉大社にお堂を建てて、大徳寺歴代の人々の木像や肖像を祀るということで、大徳寺が一時、住吉に仮住まいしたかたちである」と述べている。

ことの理由はいずれにせよ、宮司津守氏の援助のもと、一休は住吉大社の一隅に「牀(床)菜(しょうさい)庵」を建て、ここを拠点に大徳寺復興の活動を開始することになる。その目的は堺の有力な商人、なかでも豪商尾和宗臨との接触であった。

宗臨は一休のパトロンのような存在で、俗名を四郎左衛門という。明との貿易で巨万の富を蓄えていた。どういうわけか一休にベタ惚れし、彼の一声で堺の豪商をはじめ一般の庶民まで大徳寺再建に進んで喜捨をした。

では宗臨はなぜ一休に惚れたのか。恐らく、宗臨には南海の波濤を越えた異国との交易で得た貴重な体験があり、異国で通じたのは、氏でも素性でもなく、大海の大波に立ち向かう度胸と、真摯な人間性のみだと悟っていたのであろう。だからこそ、一見、破天荒に見える一休が一貫してとった行動と思想に、相通じるものを感じたのかもしれない。宗臨は終生、いや、死後も大徳寺のために財を提供すようにと言い残している。

一休と宗臨の努力の甲斐あって、文明10年(1478)に大徳寺法堂が再建された。一休が亡くなった年には正門と偏門が落成、すべてが完成するのにはあと10年を要している。

難解で、粋狂、諧謔、眇め、皮肉、破廉恥、好色をこねて固めたような『狂雲集』から一休の人物像を想像すると、前述のそうそうたる文化人に慕われた説明がつかない。堺の豪商尾和宗臨をはじめ、それこそ海千山千の猛者たちが一休を慕ったのには、凡人の達し得ない境地を知り得た人たちでこそ理解できる世界感があったのだろう。

そんな一休が住吉を去る時の逸話を小出権禰宜は「捉えどころのない破天荒な方でしたが、とにかく人を引き付ける力が強く、住吉大社のトップの宮司さん(津守国昭)さえ一休さんの弟子になろうとしたのです。朝廷から任命された神主が出家することは禁止されていたのにですよ。文明10年(1478)、一休さんが住吉を離れ、京都へ帰って行くときに、村人がみんな泣いてすがったといいます。宮司から村人まで惚れぬいた、魅力のある人、それが一休さんです」と語る。

今も保管されている牀菜庵の遺物の数々

一休の住吉での仮住まいの一つは、江戸時代後期の『住吉名勝図会』に見える牀菜庵(しょうさいあん)あった。『一休和尚年譜』には、文明8年(1476)、住吉大社東の野菜畑に茅葺屋根の同庵を建てた。そして翌9年の夏、庵の南側竹林に納涼のための小さなあずまや「多香軒(たこうけん)」が造られたことが記されている。

上住吉西公園には「一休禅師牀菜庵跡」と、庵がこの辺りにあったことを示す石標が立っている。ところが、実際の庵の跡は少し離れた所にあった、との地元の情報を得る。

庵の跡は、18世紀末には荒廃していたらしく昭和の初期まで廃墟が竹藪となって残っていたが、現在は住宅が立ち並び、様変わりしている。その旧地は現在の大阪市住吉区上住吉2丁目9の一帯にあたる。

関わりのあった、近くに住む松井誠志郎氏を訪ねた。松井氏の祖先は、代々朝廷の管理下にあった住吉大社の式年遷宮のときの最高位の宮大工だった。「番匠家」と呼ばれる名字帯刀を許された4家のうちの一つ。現在も名の残っているのは松井家(17代)だけという。

松井氏の曾祖父(14代)は牀菜庵を含む一帯を所有していて、辺りの開発に着手。松井氏は、14代のその時の様子を聞き伝えとしながらも話してくれた。「牀菜庵のあった所は、いまは工場のような建物が建っていて、面影はありません。曾祖父が門や井戸が残っていた竹藪を切り開いて分譲したあとで、一休さんの遺跡だったことを知り、取り壊したことを大変残念がっていたそうです」。

しかし、幸いにも竹藪の中にあった蹲(つくば)い(手水鉢)や、石塔、井筒が自宅に移され、いまは庭の景色となり、17代が大切に守っている。

2019年2月

中田紀子

≪参考文献≫

・今泉淑夫校正『一休和尚年譜1・2』(平凡社)

・山田宗敏『大徳寺と一休』(禅文化研究所)

・栗田勇『一休』(祥伝社)

・水上勉『一休』(中央公論社)

・水上勉『一休を歩く』(日本放送出版協会)

・市川白弦『一休』(NHKブックス)

・『一休(週刊朝日百科)』(朝日新聞社)

・『酬恩庵・一休寺しおり』(酬恩庵一休寺)

・『一休年表』(酬恩庵一休寺)

・『住吉っさん』第14号 住吉大社

・司馬遼太郎『街道をゆく34・大徳寺散歩・中津・宇佐のみち』朝日文庫

・『フォーラム堺学』第十八集、矢内一磨「堺と一休派」(堺都市政策研究所)

≪施設情報≫

○ 尸陀寺跡

京都市西京区大原野出灰

アクセス:JR東海道線「高槻駅」よりバスで出灰下車、約1㎞

○ 酬恩庵(一休寺)

京都府京田辺市薪里ノ内102

アクセス:JR学研都市線「京田辺駅」より約1㎞

○ 住吉大社(住吉神宮寺跡)

大阪市住吉区住吉2丁目9–89

アクセス:阪堺電車阪堺線・上町線「住吉鳥居前停留場」下車すぐ

○ 牀菜庵(上住吉公園に石碑)

大阪市住吉区上住吉2丁目6

アクセス:南海高野線「住吉東駅」下車、徒歩約6分