今回は、正しい和食を世界に発信し人類の健康と長寿に貢献しようと企画しました。また、この「インターナショナル和食フォーラム」は『beyond2020プログラム』(日本文化の魅力を発信するとともに東京オリンピックが開催される2020年以降を見据えたレガシー創出のための文化プログラム)に賛同して実施したものです。

"関西・大阪文化力会議2017"を開催しました。

ユネスコ無形文化遺産に登録され、いまや世界的な広がりを見せる「和食」。海外の日本食レストランは8万9千店とこの2年間で1.6倍に増えていますが、和食というには程遠い料理も提供されています。一方、国内に目を向けると、食習慣の洋風化により伝統的な和食文化は大きく変容、さらに若者の米離れも著しく、和食の危機を唱える識者もいます。そうした中で、いま和食とは一体何なのかが問われており、もう一度、系統的に整理し、和食文化の継承や普及の方向性を見定める必要があります。そこで、人類の健康に貢献する「インターナショナル和食フォーラム(I.W.F.)」を開催し、'17食博覧会・大阪(2017年4月28日(金)~5月7日(日))とともに世界に発信しました。

| 【日 時】 | 2017年4月17日(月)14:00~17:50 |

| 【場 所】 | 大阪国際会議場 10階 会議室1003 |

| 【内 容】 | 基調講演、落語、パネルディスカッション、食博紹介 |

| 【主 催】 | 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 |

| 【協 力】 | 一般社団法人 大阪外食産業協会、食博覧会実行委員会 |

| 【後 援】 | 関西広域連合、大阪府、大阪市、公益財団法人大阪観光局、公益社団法人関西経済連合会、大阪商工会議所、一般社団法人関西経済同友会 |

【プログラム】

| ◇基調講演① |

熊倉 功夫(くまくら いさお)(一社)和食文化国民会議会長「和食の心とかたち」1943年東京生まれ、東京教育大学卒業、文学博士。筑波大学教授、国立民族学博物館教授、林原美術館館長、静岡文化芸術大学学長などを歴任。 一般社団法人和食文化国民会議会長、MIHO MUSEUM館長、国立民族学博物館名誉教授。 |

|

| ◇基調講演② |

ダリア カワスミオヴァ 日本料理店「雅」オーナーシェフ「海外に伝えたい日本食と日本食材と日本の食文化」1981年、国際基督教大学で茶道に出会い、おもてなしが人生の教訓となる。10年間お茶事アートや懐石と精進料理を学ぶ。プラハカレル大学で西洋と東洋比較文化修士論文(1999年)、Wesley Theological Seminary(USA)で おもてなしと社会倫理修士論文(2010年)を作成。1995年プラハで日本料理店「雅」を開店。「おもてなしが芸術」をテーマにした食事会や劇場でのショーを開催。2016年第10回日本食海外普及功労者表彰受賞。 |

|

| ◇基調講演③ |

松澤 佑次(まつざわ ゆうじ) (一財)住友病院院長「健康に貢献する和食」1967年大阪大学医学部第二内科学教室に入局、1977年米国カリフォルニア大学サンディエゴ校留学、1993年大阪大学医学部第二内科教授、2000年大阪大学医学部附属病院長、2003年大阪大学名誉教授、一般財団法人住友病院院長(現職)、国際動脈硬化学会理事長、生活習慣病の権威、「脂肪細胞の驚くべき真実」他著書多数。2006年紫綬褒章、2015年瑞宝中綬章受賞。 |

|

| ◇落 語 |

桂 米團治(かつら よねだんじ)1978年父である桂米朝に入門、芸名 桂 小米朝、京都・東山安井金毘羅会館「桂米朝落語研究会」にて初舞台、1992年大阪府民芸術賞奨励賞受賞、2005年兵庫県芸術奨励賞受賞、2008年五代目桂米團治を襲名、京都南座を皮切りに全国各地で77回の襲名披露公演を実施、2015年尼崎市民芸術賞受賞。クラシック音楽に造詣が深く、上方落語とオペラを合体させた「おぺらくご」という新分野も確立。 |

|

| ◇パネルディス カッション |

《テーマ》

1.和食と健康/和食の危機 |

|

|

《パネリスト》 熊倉 功夫(くまくら いさお)池田 香織(いけだ かおり) 2006年京都大学大学院入学。2013年博士(医学)学位取得。2014年京都大学医学部附属病院医員。2015年京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄

養内科学助教。

2006年京都大学大学院入学。2013年博士(医学)学位取得。2014年京都大学医学部附属病院医員。2015年京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄

養内科学助教。農林水産省異分野融合共同研究「世界の健康に貢献する日本食の科学的・多面的検証」(代表 稲垣暢也)を2014年から実施。 後藤加寿子(ごとう かずこ) 茶道武者小路千家十三世家元有隣斎と千澄子の長女として京都に生まれる。茶懐石料理研究家の第一人者でもあった母親からの影響は大きいが、自ら海外にも積極的に出かけ、現地の食材や新しい調理器具を取り入れるなど、現代の家庭でも作りやすくアレンジした独自のスタイルで“和の食と心” を伝える。近年は食育にも意欲的に取り組んでいる。一般社団法人和食文化国民会議顧問、はごろも教育研究奨励会理事。

茶道武者小路千家十三世家元有隣斎と千澄子の長女として京都に生まれる。茶懐石料理研究家の第一人者でもあった母親からの影響は大きいが、自ら海外にも積極的に出かけ、現地の食材や新しい調理器具を取り入れるなど、現代の家庭でも作りやすくアレンジした独自のスタイルで“和の食と心” を伝える。近年は食育にも意欲的に取り組んでいる。一般社団法人和食文化国民会議顧問、はごろも教育研究奨励会理事。

満田 健児(みつだ けんじ) 1969年静岡県富士市に生まれる、1989年大阪あべの辻調理師専門学校卒業、1989年大阪心斎橋『割烹 榎里』にて料理修行スタート、現『心斎橋 桝田』 桝兆史氏に師事。1988年大阪豊中市にて『桜会』料理長、2006年『懐石料理となか 桜会』開店、2009年ミシュランガイド2010京都・大阪版にて『桜会』『とよなか桜会』両店舗1つ星獲得。2011年『桜会』『とよなか 桜会』合併、2011年ミシュランガイド2012京都・大阪版にて『 とよなか 桜会』2つ星獲得。2017年大阪天神橋 筋商店街にて『櫻家伽哩本舗』プロデュース、4月オープン予定。

1969年静岡県富士市に生まれる、1989年大阪あべの辻調理師専門学校卒業、1989年大阪心斎橋『割烹 榎里』にて料理修行スタート、現『心斎橋 桝田』 桝兆史氏に師事。1988年大阪豊中市にて『桜会』料理長、2006年『懐石料理となか 桜会』開店、2009年ミシュランガイド2010京都・大阪版にて『桜会』『とよなか桜会』両店舗1つ星獲得。2011年『桜会』『とよなか 桜会』合併、2011年ミシュランガイド2012京都・大阪版にて『 とよなか 桜会』2つ星獲得。2017年大阪天神橋 筋商店街にて『櫻家伽哩本舗』プロデュース、4月オープン予定。

モーリス グレッグ 龍谷大学農学部 食と農の総合研究所研究員。ASFS(食と社会の研究学会)副会長。ピッツバーグ大学大学院人類学研究科文化人類学専攻修了。Ph.D.(文化人類学)。 主な研究テーマは郷土料理、地域ブランド、グローバル化など。

龍谷大学農学部 食と農の総合研究所研究員。ASFS(食と社会の研究学会)副会長。ピッツバーグ大学大学院人類学研究科文化人類学専攻修了。Ph.D.(文化人類学)。 主な研究テーマは郷土料理、地域ブランド、グローバル化など。

《コーディネーター》 佐々木洋三(ささき ひろみ) (公益財団法人関西・大阪21世紀協会専務理事

(公益財団法人関西・大阪21世紀協会専務理事

|

| ◇講 評 |

石毛 直道(いしげ なおみち) 国立民族学博物館名誉教授・元館長、文化人類学者。世界の食文化の比較研究に従事。著書に、『飲食文明論集』(清水弘文堂書房 2009年)、『石毛直道自選著作集』(全12巻)(ドメス出版 2013年)、『日本の食文化史―旧石器時代から現代まで』(岩波書店 2015年)など多数。

国立民族学博物館名誉教授・元館長、文化人類学者。世界の食文化の比較研究に従事。著書に、『飲食文明論集』(清水弘文堂書房 2009年)、『石毛直道自選著作集』(全12巻)(ドメス出版 2013年)、『日本の食文化史―旧石器時代から現代まで』(岩波書店 2015年)など多数。

|

| ◇'17食博覧会・ 大阪 ご案内 |

藤尾 政弘(ふじお まさひろ) 「まいどおおきに食堂」や「串家物語」など国内外に820店舗を展開する株式会社フジオフードシステム代表取締役社長、一般社団法人大阪外食産業協会代表理事 会長、食博覧会実行委員会理事長、大阪天満宮氏子総代など。

「まいどおおきに食堂」や「串家物語」など国内外に820店舗を展開する株式会社フジオフードシステム代表取締役社長、一般社団法人大阪外食産業協会代表理事 会長、食博覧会実行委員会理事長、大阪天満宮氏子総代など。

|

|

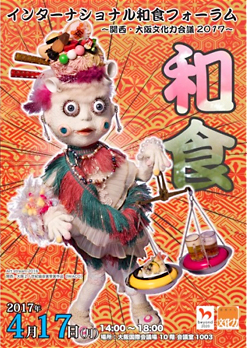

デザイン作者 紹介

|

想創作家 IWACO 1992年創作人形を開始。京都にアトリエ『宙ノ手』をオープン後、東京で毎年個展を開催。「DOLL EXPO

2012 大人形博」入賞他。常に心温かな作品を心掛けて創作しており、「アートストリーム2016」関西・大阪21世紀協会賞を受賞し、現在に至る。

1992年創作人形を開始。京都にアトリエ『宙ノ手』をオープン後、東京で毎年個展を開催。「DOLL EXPO

2012 大人形博」入賞他。常に心温かな作品を心掛けて創作しており、「アートストリーム2016」関西・大阪21世紀協会賞を受賞し、現在に至る。

|

|

※フォーラムの内容については、当協会広報誌「KANSAI*OSAKA文化力」(NO127 7月初旬発行)にてお伝えします。(http://www.osaka21.or.jp/publishing/index.html)